聖心女子大学の奥行きを知る

研究者として横顔をご紹介するとともに、研究の意義や楽しさを語ってもらいました。聖心女子大学の魅力をより深く知るために役立てていただきたいと願っています。

| 研究テーマ | : | アイルランド文学・文学と電子メディア・英文学史の探究 |

|---|---|---|

| 著書 | : | I AM in the Wake: The Questions of Identity in Finnegans Wake. Contents Works “The Letter and the Groaning: Chapter I.5.” How Joyce wrote Finnegans Wake: A Chapter-by-Chapter Genetic Guide (U of Wisconsin P) “Japanese in VI.B.12: Some Supplementary Notes.” Genetic Joyce Studies 7 “Emendations to the Transcription of Finnegans Wake Notebook VI.B.14” (with Robbert-Jan Henkes and Geert Lernout). Genetic Joyce Studies 10 「ジョイスとサイバースペース」『英語青年150.10』研究社 |

『ケルトの薄明』(ちくま文庫)

著者:W・B・イエイツ

翻訳:井村 君江

出版社:筑摩書房

私はアイルランドで生活して、初めて(英語に限らず)「言葉」が話せるようになりました。そういう意味で「自分の本当のhome」を見つけたと確信するのを後押ししてくれた本です。

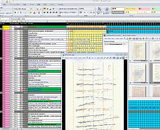

先生の研究用PCのデスクトップ

20数年来、アイルランドの作家、ジェイムス・ジョイスの作品『フィネガンズ・ウェイク』(Finnegans Wake, 1939)のテキスト生成過程研究(作家が文学テキストをどのように作っていったか、その過程を実証的に跡付ける)を続けている扶瀬幹生先生。『フィネガンズ・ウェイク』という書物の、何が先生をとらえたのか? その言葉を借りて、まずこの書物の内容に迫ってみる。

「かつて地上を闊歩していた巨人がいたと想像してみてください。その体は、この世のあらゆる地域、あらゆる時代の人が使う言葉や、それらを通して語られる物語からできていた。しかしこの巨人はいまや地面に斃れ(たお)れ伏し、体もばらばらになってしまっている(世界は一体性を失い、人々の間に無理解、誤解、憎しみ、争いが絶えない)。私たちはいつかこの巨人の体を復原し、よみがえらせることができるのだろうか?」

というのが作品の主題になるそうなのだが、もちろんこれではどんな物語か全く分からない。実はこの作品は、英語らしき言葉で書かれながら、普通に読むと英語を母国語とする人ですら何が書かれているのか分からないという、非常に難解な書物として有名なのだ。

「『フィネガンズ・ウェイク』が書かれている一つ一つの言葉や文章には、たくさんの意味が過剰に含まれています。だから、普通の読み方では読めない。普通に読もうとすると、必然的に注釈がいるわけですが、それがどんどん増産されて普通の注釈の機能を果たさなくなる。普通『読む』という行為は『分かる』ことを前提や目的にしていますが、意味が過剰にある書物は、分かれば分かるほど、気が付けば気が付くほど、普通には読めなくなり、分からなくなっていくのです」

この不思議な書物に対して、扶瀬先生は電子メディアをフルに活用して取り組んでいる。

「IT革命が私たちに投げかける一つの重大な問いは、過剰に情報があることが実は普通のことではないのかということです。とくに意図したわけでもなく、『フィネガンズ・ウェイク』の研究をしていく上で自然に、次々と電子メディアを活用した研究方法を見出してきました」

たとえば、文学作品の研究では珍しい「国際共同研究」を、先生が作成したメーリングリストを介して世界の研究者と行っている。

「とにかく研究成果が次々に情報として出てきて膨大な量になるので、論文のような形式よりも、分かったことをパッと送信したほうが早いし、世界中の専門家からすぐフィードバックしてもらえて、研究が常時活性化されます」

そうした研究の醍醐味は、何か小さなことでも、たった一つのことでもはっきりと解明されたときに感じられる大きな喜びだという。共同研究の仲間達は、そんなとき、手放しで無邪気に喜びを分かちあうのだそうだ。

いま、このように進められている先生の研究の最終目標は、収集した情報や解読内容を、電子アーカイヴという電子的情報の集合体にして、『フィネガンズ・ウェイク』を、今日的な新メディアの上に“巨人の体”としてよみがえらせることだ。

「IT革命がおこるはるか以前から、ジョイスの作品は“コンピューターの先取り”と言われてきました。実際、私たちがコンピューターを使えるようになって初めて普通のものとして見えてきた世界が、紙という非電子媒体しかない時代にすでに見えていたジョイスという人は、常識や通念、またそれを支えるオトナの利害関心に一切惑わされない、驚異的に純粋で無邪気な心と目、そして驚異的な知性を持っていたのだと思います」

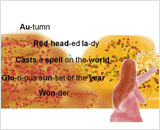

学生の創作したデジタル詩

扶瀬先生は、教育の場でも同じように電子メディアを使用されている。先生が担当する英語文化論「文学と電子メディア」の授業では、ここ数年、デジタル作品の創作を行っている。その内容は、学生が自分で創作した英語の詩をデジタルの動画に仕上げたり、3Dのソフトを使って、英語のドラマを作成させたりと実にユニークだ。

「英語を使えるようになりたいという人はたくさんいますが、英語はただ使うものではなく何かを創るもの、というのが私のポリシー。実際、電子メディアを使うときは、学生が一生懸命になりますし、身に付きやすい方法だと思っています。紙に書いたものだと、こちらが添削して直してもらうという格好でどうしても受身になりますが、電子メディアで創作してもらうと、はるかに自分から自発的に気をつけてもらえるようになります」

さらに、現代における電子メディアの活用法についても、扶瀬先生独自の見解がある。

「いまの電子メディアは、昔のテレビやラジオと違って用途が一様に決まっていません。例えば一つの機器がワープロにもなるし、ラジオにもなる。皆が一律同じ方法で使う必要は全くなく、必要に応じて、工夫次第で自分なりの使い方が無限に広がる。だからこそ、夢や想像力を使って有意義に活用してほしいと思います」

『フィネガンズ・ウェイク』作家ジョイスの故郷、アイルランドは扶瀬先生の「英文学史」の講義のベースにもなっている。

「日本の大学の英文科で英文学史というと、英語で書かれたイギリスの文学の歴史のことだと長い間思われてきましたが、実のところ英語を使うイギリス人の歴史はゲルマン民族の大移動以前には遡らないわけです。アイルランドを視野に入れれば、紀元前まで遡って、神話や伝説の宝庫であるケルト文化の話から始められます。実際欧米ではそうすることが普通になってきています」

学生時代に2年間、アイルランドに留学した経験を持つ扶瀬先生だからこそ、先生が語るアイルランドの話は大変魅力的だ。起承転結のある公的なスピーチが敬われるのがアメリカ文化なら、個々人の語る、いつ終わるとも知れず際限なく続く私的な物語が尊重されるのがアイルランド文化だという。おしゃべり、ということが悪いものではなく、自然に受け入れられる国なのだそうだ。その理由として、一つには歴史的背景が挙げられる。

「アイルランドが旧植民地という事実は、言葉の文化に影響しています。なぜなら母国語が事実上英語に塗り替えられ、自分でなく他者の築く世界を自分の世界として受け入れる事を何百年も強いられたわけですから。だからこそ、言葉を自由に使えるということが大事だ、という考えがある国なのですね。ジョイスの作品も、そうした歴史を持った国の作家ならではというところがあると思います」

文学と電子メディア、そして英文学史とアイルランド。いずれも一般的に連想される組合わせではないだろう。これらの研究には「常識や教科書的な通説を鵜呑みにせず、自分の知力と想像力を使って物事を見てほしい」と語る扶瀬先生の思いがそのまま活かされているのだ。

「英語を知的かつ想像豊かに使って、創り出す喜びと出会ってほしい」と語る扶瀬先生から、高校生の皆さんへメッセージがある。

「私が大事だと思うのは、全てをきちんとできなくてもいいけれど、何か小さな事でもいいから、一生懸命に自分自身で取り組むということです。例えば論文を書くにしても、文献や参考書にこう書いてあったからとか、先生がこう言っていたから書くということではなくて、自分で考えて自分で創り出してほしいと思います。どんなに不器用でも、上手にできなくても、大事なのはその結果や評価ではなく、どれだけ自分で苦労したかです。その苦労は生涯、色々思いがけない形で報われ、活かされるはずです」

![]()